同濟大學人文學院曾經有多牛?章士釗、馮至都曾任教

最后更新:2016-05-13 07:53:09來源:澎湃

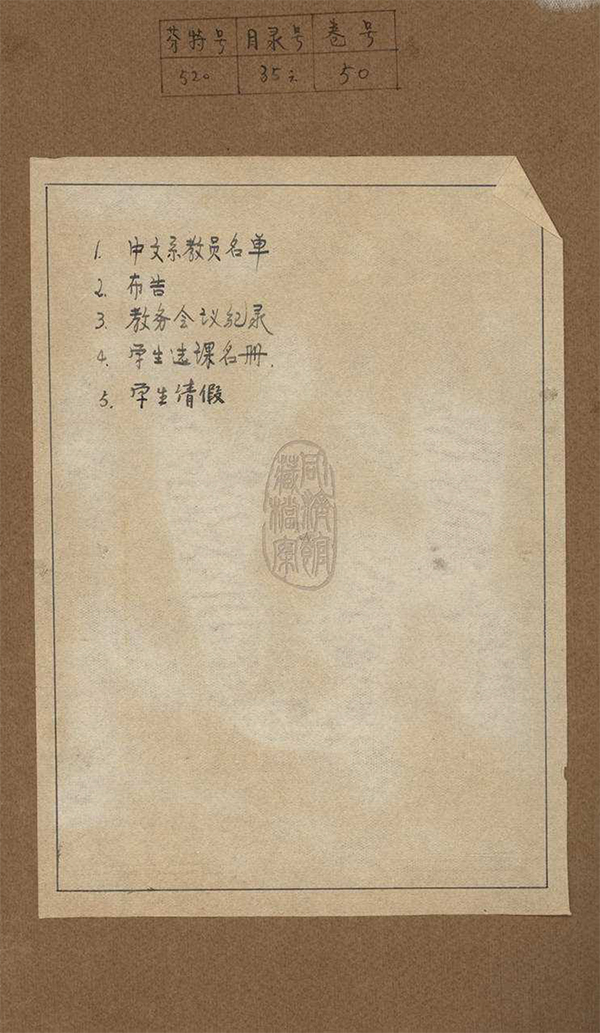

同濟大學人文學院2008年至2016年辦公所在地。

同濟大學人文學院2008年至2016年辦公所在地。

以土木工程、建筑學稱雄國內高校,這素來是外界習慣加冕于同濟的大學形象,事實上,早在1940年代,同濟就創辦了文、法學院,成為為數不多的涵蓋理、工、醫、文、法等五大學科門類的國立綜合性大學。從1946年到2016年,已經整整70年。

5月15日,同濟大學人文學院也將舉辦70周年院慶慶典。

同濟大學人文學院的這70年的歷史真是跌宕起伏,險象環生。現在,我們說說同濟人文學院那些年、那些人的事兒。

1946年,上海第一個國立大學的文學院在同濟大學創立,當時的文學院聚集了一批國內外有重要影響的人文學者,如熊偉、郭紹虞、楊一之、陳銓、章士釗、馮契、馮至等。1949年8月,同濟文、法兩院合并為文法學院,1949年9月上海市軍事管制委員會主任陳毅親自簽署批準同濟大學文法學院各系合并于復旦大學,那時候,同濟的人文資源可以說是復旦文學院的頂梁柱了。

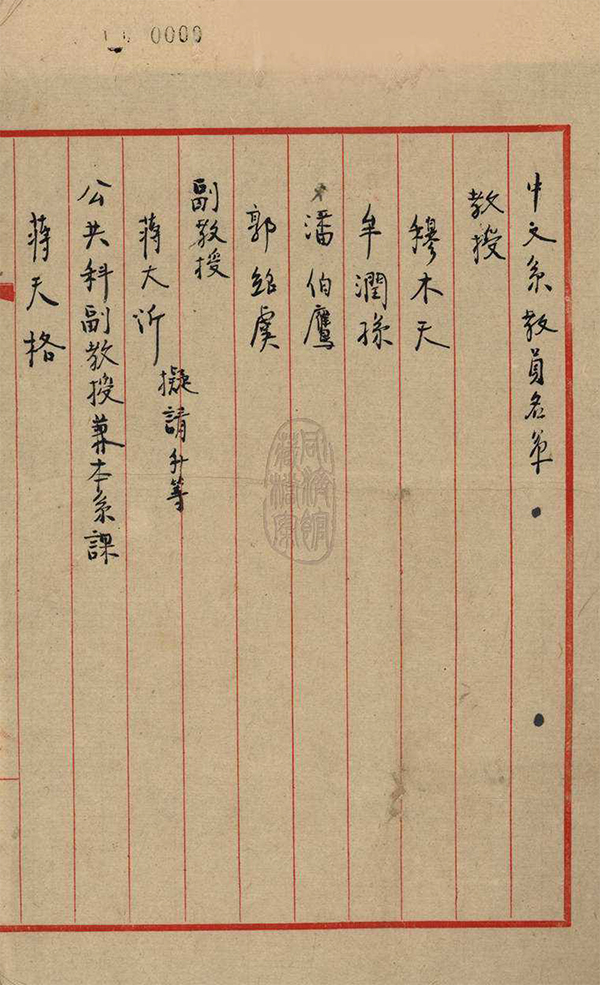

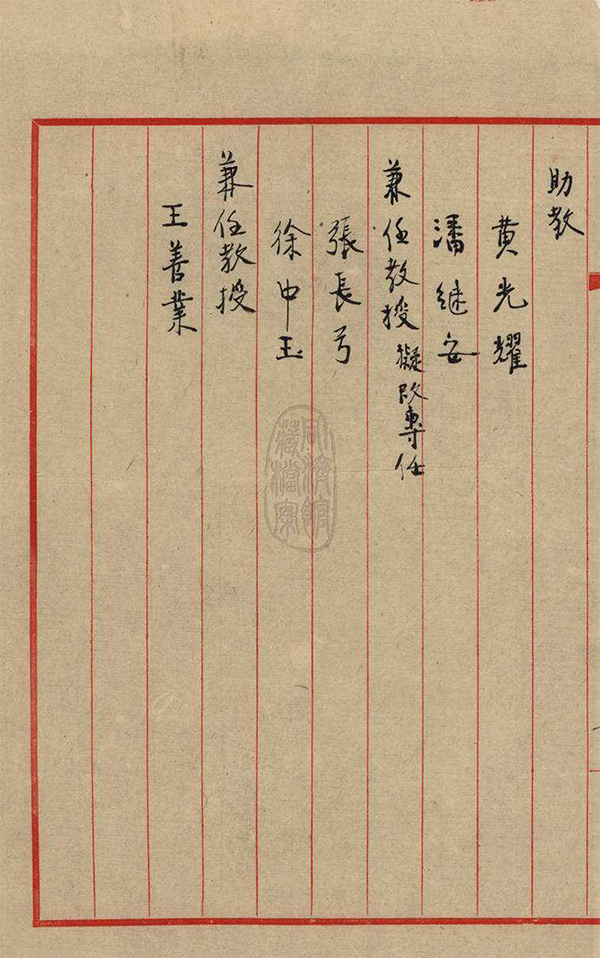

1946-1949同濟中文系教員名單。

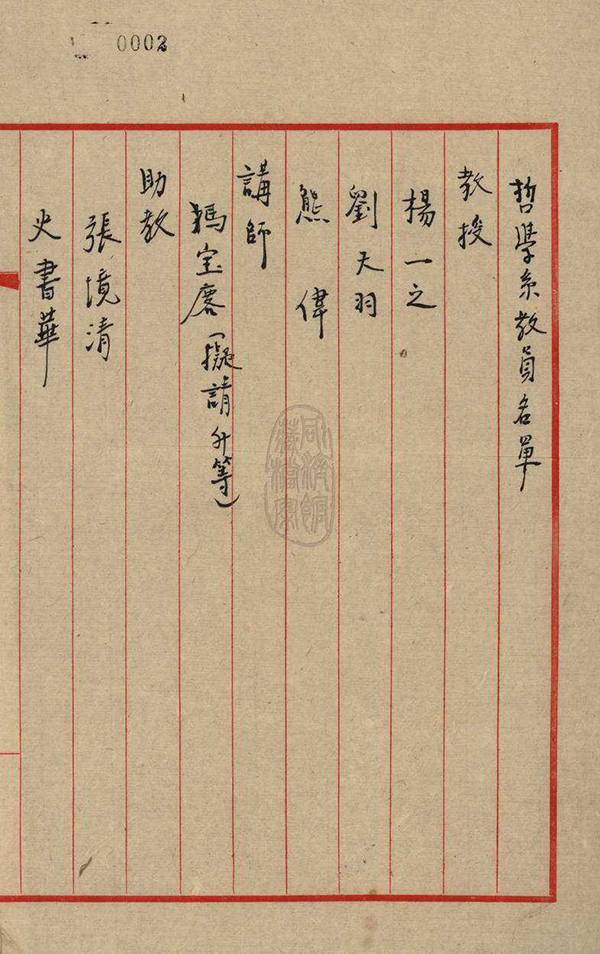

同濟哲學系創建于1946年,由楊一之先生任系主任,陳康、熊偉、馮契等著名學者曾先后任教于同濟哲學系。楊一之于1929年赴歐留學,在巴黎大學及柏林大學攻讀哲學。1936年回國后,先后在北平大學、中法大學、復旦大學、同濟大學任教。1946年后,任上海同濟大學哲學系教授、系主任。他的學術研究跨度大,就德國哲學和法國哲學而言,他不僅熟知古典著作,而且通曉現代各派思想。新中國成立后轉入復旦大學。1956年起,任中國科學院哲學研究所研究員。譯有《物理認識之途徑》、《福格特先生》、《大邏輯》等,與王樹人合編有《黑格爾邏輯研究》。

熊偉是繼沈有鼎后第二個師從海德格爾的中國人。1933年11月,還是一個青年學生的熊偉到達了弗萊堡。當時他對海德格爾一無所知,甚至連海德格爾的名字也沒聽說過。他去弗萊堡的理由非常簡單:之前他被告知,在弗萊堡的生活遠比其他德國城市便宜。但是,到弗萊堡不久,他就意識到,馬丁·海德格爾是一位著名的哲學家。當海德格爾講課時,教室里總是人滿為患。熊偉出于好奇也去聽海德格爾的授課。開始他根本聽不懂海德格爾在說什么。課后他問其他德國學生,海德格爾在講什么?他得到的回答是:我們也聽不懂。“但是,為什么你們還來聽他的課呢?”熊偉問。這位學生答道:“就是因為聽不懂!”熊偉被海德格爾“發人思考”的“魅力”和“優雅風度”所吸引,師從海德格爾學習哲學。

熊偉。

1937年熊偉在波恩大學任中文教師,1938至1941年任柏林大學中文教師,1941年回國,任中央大學哲學教授,1944年任中央大學哲學系主任,1948年任同濟大學哲學系主任和人文系主任,全國解放之后任北京大學哲學教授直到1994年去世,他是中國現象學的宗師。

陳銓(右)與哲學家賀麟(中)、史學家張蔭麟合影。

馮契,中國著名哲學家與哲學史家。他于1935年以“榜眼”名次進入清華大學哲學系,他去拜會馮友蘭,馮友蘭說清華的傳統是邏輯學和邏輯分析。于是,馮契大一就選了金岳霖的邏輯學課程。三年后,經歷了奔赴延安的熱血激情后,馮契在西南聯大復學。1942年,他考入清華研究生院哲學部,師從金岳霖,金岳霖決定為他一個人開課,每周六在家中為他講休謨,后來是布拉德雷。

陳銓。

1980年代末,馮契將恩師金岳霖的“知識論”延續創新為廣義認識論,他也稱之為“智慧說”。從1946年起,馮契先后在云南大學、同濟大學、上海紡織工學院任教,并在復旦大學和大夏大學兼課。華東師范大學成立后,于1952年正式受聘,任華東師范大學教授,直至1995年去世。期間,還先后兼任過上海社會科學院哲學所副所長和上海社會科學院副院長。

馮契。

章士釗,1946年在同濟大學法學院任教并任同濟大學哲學系特約教授。同年11月當選為制憲國民大會代表。晚年最為期盼的是祖國海峽兩岸的和平統一,為此,不顧92歲高齡只身前往香港為恢復同臺灣的聯系而奔忙,最終在香港病故,為海峽兩岸和平統一大業作出最后的貢獻。在京舉行追悼會時,鄧小平、葉劍英、李先念等均到會行禮致哀。

章士釗。

1949年哲學系被停辦。一直到2003年,孫周興教授主持創辦同濟大學德國哲學與文化研究所,次年恢復哲學系建制。如今,同濟哲學系繼承并發展了前輩們的工作,人文學院院長孫周興,熊偉先生的學生之一,他以海德格爾研究、尼采研究和藝術哲學為重點。

文法學院及哲學與社會學系部分領導合影。左起為:邵龍寶(哲學與社會學系副主任)、章仁彪(文法學院院長)、孫周興(哲學與社會學系主任)、陳家琪(哲學與社會學系教授委員會主任)、劉日明(哲學與社會學系主任助理)。

同濟大學有著悠久的文學傳統,1946年學校設立文學院中國文學系,教師中有郭紹虞、穆木天、牟潤孫、潘伯鷹、蔣大沂、張長弓、王善業、蔣天格、徐中玉、曹融南等先生,皆為一時俊彥。如美學家宗白華、詩人馮至、戲劇家楊晦等均曾在此學習或任教。1949年8月,師生中絕大部分被并入復旦大學中文系。

郭紹虞。

郭紹虞,中國語言學家、文學家、文學批評史家。20年代初,與茅盾、葉圣陶等創立文學研究會。1946年任同濟大學中文系教授兼主任,首任文學院院長。1949年起,任復旦大學中文系主任,復旦大學首批博士生導師之一。先后兼任中文系主任、圖書館館長、文學研究室主任等職。還擔任過中國作家協會上海分會副主席兼書記處書記、上海文學研究所所長、上海市文學藝術界聯合會副主席等職務。對于治學,郭紹虞認為要有兩性:一是記性,一是悟性。記性幫助學,悟性幫助思。只學不思,是“死讀書”,學而能思,是活讀書。

馮至,現代著名詩人,著有詩集《十四行集》等,魯迅曾稱贊他是中國最優秀的抒情詩人。1936至1939年任上海同濟大學教授兼附設高級中學主任。在同濟任教期間,馮至翻譯了德語詩歌界巔峰詩人里爾克的《給一個青年詩人的十封信》,這本小書譯筆優美,語言精妙,思想幽深,成為了一代代文藝青年必讀的經典。

穆木天。

穆木天,中國現代詩人、翻譯家。1921年參加創造社,1931年在上海參加左聯,負責左聯詩歌組工作,并參與成立中國詩歌會。后來,全面內戰爆發,國民黨在桂林的反動統治日益加強,進步人士紛紛被迫離去。穆木天、彭慧(從事文學創作和翻譯)伉儷也多次收到特務的恐嚇信,他們一家于1947年初不得不離開桂林去上海。穆木天于1947年任同濟大學中文系教授。那兩年里,彭慧主要靠翻譯寫作為生,穆木天在同濟大學兼點課,經濟相當桔據。每月發薪時用布口袋提回一兜鈔票,卻買不了幾斤米。穆木天在《我好像到了一個鬼世界》的詩中曾寫道:“付飯錢的票子堆起來,比一盤炒飯還高。我覺得好像把一把票子硬塞進肚子里。結果還是餓。”

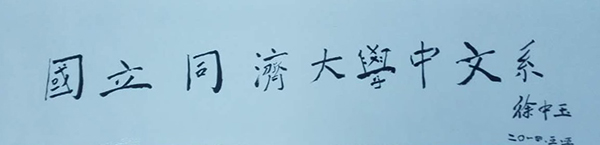

2014年5月徐中玉先生為中文系題寫系名。

徐中玉,作家與文藝理論家,江蘇江陰人,1947年任滬江大學中文系教授,兼任同濟大學和復旦大學中文系教授。徐先生仍然健在,已是百歲老人。徐先生一生多舛,早年大學期間投身“民族解放先鋒隊”抗日救亡,抗戰勝利后參加學生的反饑餓反內戰運動,被當時的教育部從大學解聘,與姚雪垠合辦《報告》雜志、發表《徹底破產的教育部》而遭查禁。

解放后因主張“教授治校”被劃成“反黨反社會主義”的右派,降職到圖書館整理書卡。“文革”期間與許杰、施蟄存一起被投入監改。從“右派”到摘帽“右派”,又過了20年。在先生的事業期,參與和卷入的政治運動此起彼伏。就像先生說的,“中國知識分子,打不走、罵不走,還是留戀這塊熱土,還是對中國古代文化的寶藏有一種留戀之情。”先生遭遇的坎坷,是因為他對國家、民族的憂患意識。先生挺直的脊梁,也是出于此。

人文學院2006至2008年辦公所在地。

多年以來,重建同濟文科一直是海內外同濟人的夙愿,1993年1月,同濟大學恢復了文法學院建制,并且設立文化藝術系,重新開始文學教育,2003年同濟恢復了中國語言文學系并開始招生。2006年7月,同濟大學在原文法學院基礎上重組人文學院和法政學院。復院十年來,人文學院以文、史、哲三大傳統學科為基礎,輔以文化創意產業、心理學等應用和新興學科。