民族復興路上的圖騰與歌謠 解讀劉迅甫《農民工之歌》

最后更新:2016-08-09 15:41:22來源:鳳凰網河南

2011年9月16日在人民大會堂召開《農民工之歌》詩歌朗誦暨研討會

2015年10月15日,由劉迅甫紀實詩報告《農民工之歌》改編的大型現代音樂舞蹈詩劇《農民工之歌》在人民大會堂萬人大禮堂震撼演出

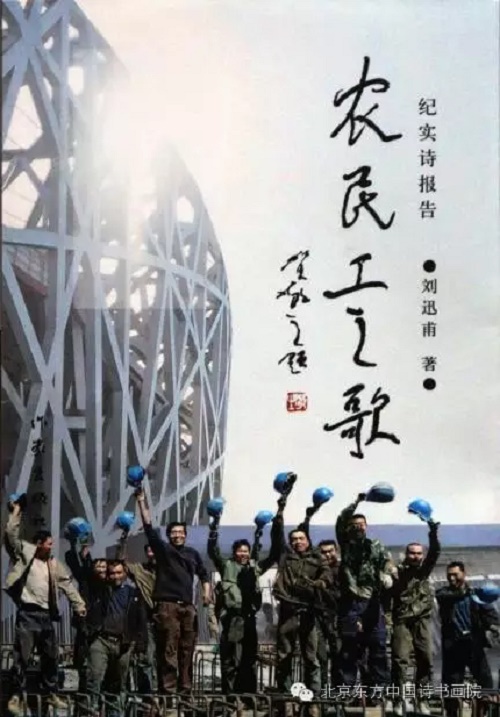

《農民工之歌》

《農民工之歌》自2011年面世以來, 三次唱響人民大會堂,三次載入中國文學大事記,入圍第六屆魯迅文學獎,中國報告文學學會、中國作家協會創研部為其召開專題座談會,并被譯介到世界多個國家,其影響力和生命力深遠持久。作為一位農民工出身的詩人,劉迅甫以其非凡的氣魄、深厚的學養、真摯的情感抒寫了當代詩人的文化擔當,可敬可嘆。較之當代詩歌“有數量缺質量”、“有‘高原’缺‘高峰’”以及不少詩歌或無病呻吟或顧影自憐的現狀,劉迅甫的《農民工之歌》可謂一曲豪邁強勁、悲天憫人的“大寫”的贊歌,振聾發聵,為當代詩歌注入了新的血液。本文將從文學、社會、文化三個視角探討《農民工之歌》之于這個時代的意義。

一、 現實主義立場的堅守——從傳統到現代

《農民工之歌》是詩歌,是詩歌體的報告文學。這是一個大創新,它匯聚了報告文學的寫實和詩歌的審美雙重功能,創作出既厚重又飄逸,既質樸又激情的時代之歌——在當前詩歌背景下無異于驚雷。本文將著重從寫實主題和詩歌文體兩方面加以論述。

當代的詩歌在繼“五四”以后流派眾多的現代詩、“十七年”文學中對新生活的頌歌、“朦朧詩”、“第三代詩歌運動”之后,已進入多元化、個人化的寫作階段,被稱為“現代性與復雜性兼具的多元化寫作時代”1。如果說之前不同時期的詩歌(包括“朦朧詩”)多有對“公共記憶”的抒寫,對現實主義寫作的自覺,那么當前的詩歌更多的是對詩歌“個體化”的追求,對意識形態及宏大主題的警惕,以致形成自言自語、自娛自樂的創作局面。

在這種背景下,《農民工之歌》的誕生就凸顯出非凡的現實意義,這意義就在于它對于中國詩歌“寫實”傳統的接續能力,對于五四以后新詩“為人生”的、“寫實”的詩歌的承接能力、對于“現代性”詩歌技巧的借鑒能力和出古入新的創新能力。

中國詩歌傳統里自古就有“心懷蒼生”、“為民請命”的現實主義主題,涌現出了屈原、杜甫、王安石、范仲淹等大批優秀詩人和諸多膾炙人口的杰作。五四以后各個時期的新詩都有這一主題的延續:20年代的文學研究會的“為人生”詩派、30年代以“捉住現實”為宗旨的中國詩歌會、七月詩派、晉察冀詩派、四十年代的民歌敘事體詩潮……盡管在某一特定階段,詩歌一度被政治綁架,淪為假大空的工具,但是不能就此“因噎廢食”、躲進“象牙塔”,與整個時代脫軌。正如何西來所說“如果說我們的詩歌在廣大民眾的命運面前,特別是他們為這個社會轉型,為國家富強做出了犧牲的這些農民工他們的一些疾苦,他們承擔的一些苦難面前閉上眼睛的時候,就是詩歌創作的末路。2”而《農民工之歌》就是這方面的直擊現實、直指人心、直抒胸懷的現實主義力作。

“農民工”是伴隨著現代化進程出現的新群體,是人數眾多的弱勢群體,是身份尷尬的邊緣人、被疏離者、他者,也是現代文明的建設者與奉獻者。他們匯聚了一身矛盾,他們的處境就是物質生活和精神生活的雙重困苦——這就是當前的現實。而劉迅甫于遮蔽中用詩歌發現了他們,相應于“五四”現代文學對于“人”的發現,他們因此得以進入公眾視野。作品以農民工為主體,通過對夫妻洗墻工、打工詩人、留守兒童、婦女、回家過年的人以及不幸的逝者等遭遇的記錄和描述,把他們的生活全方位、多視角地展現在長詩里,可謂“五千年來第一回”,對于文學史具有里程碑意義。

寫實不僅是客觀的描述,同時也是主觀的真情實感的抒發。“綴文者情動而辭發”,《農民工之歌》通篇貫穿著詩人真摯的感情,獨白式的抒情和大量的排比直擊人心,把濃郁的感情一再推向高潮,句句皆情,字字含淚,讓讀者唏噓不已。對于讀者已經很少能被感動的當前,《農民工之歌》的巨大感染力就在于它的真實、真誠、真摯。這也是詩人多年來踐行“無真情不寫”,“創作得先把自己感動”的詩歌創作原則的結晶。到底“真”有多重要?我想用李犁的一句話做結:“對詩歌而言,深不如新,新不如真,誰發現并摳出了真,誰就是詩歌的王者。”3

就詩歌這種文體來說,《農民工之歌》出古入新,博采眾長,在傳統與現代,繼承與創新之間尋求到很好的契合點。詩句既有古典詩詞的凝練、質樸、美妙的韻律(古典詞句俯拾皆是“行囊”、“覓”、“負荷”、“蹉跎”、“歷盡人間風雨/一路山高水長”等等),同時還有民歌的樂感和西方象征主義強調的“聽覺的意象”。而一些篇章如《我是一顆蒲公英的種子》、《腳手架》、《旋轉的陀螺》顯然已具象征意義。詩篇中抒情與敘事并舉、“熱抒情”和“冷抒情”交替、長短句交錯,可讀可吟可誦可歌,實乃詩中精品。

總之,劉迅甫選擇了現實主義,選擇了寫在詩里的那些艱巨的使命,選擇了分擔責任的艱難道路,沒有把個人當做太陽系中心的太陽那樣去膜拜,而寧愿一心一意謙卑地去為一支不容忽視的大軍服務。“吟唱者不會勞而無功”,“現實主義日后必將比我們用以建設的磚瓦有更重的分量”4,相信劉迅甫和他的《農民工之歌》在當代詩歌的今天和未來都有不可預計的生命力和繁衍力。

二、 文明尺度的叩問——從漠視到尊重

《農民工之歌》一石激起千層浪,其影響面之廣,力度之深,反響之烈,已遠遠超出文學的范疇——一一部優秀的作品甚至能引起一場社會變革,比如斯托夫人的《湯姆叔叔的小屋》就曾引起一場廢除黑人農奴制的變革,這正是現實主義作品的力量所在。

《農民工之歌》的反響之大,不得不說,有著深層次的社會原因,它觸及到了整個社會的價值觀,那就是我們該怎樣對待農民工,如何評價農民工,乃至如何對待整個社會的弱勢群體?

農民工人數眾多,據2015年上半年的最新統計,已經超過我國總人數的五分之一。可農民工隊伍卻是最為壯觀的弱勢群體,農民工參與了整個現代化進程的建設,“但是他們卻受到不公平的待遇/尊嚴和人格常常被人作踐/他們忍著病痛和超負荷勞動/無力用法律的武器來維權……”5,這是一個值得反思的問題。盡管“平等”、“文明”一再被寫入核心價值觀,盡管國家出臺不少政策保障農民工的生活,但是事實上,這個改善的進程是異常緩慢的。有些并不是法律或政策就能解決的,比如公民的文明意識、平等意識、個人的尊嚴、自身的意識,而文學恰能彌補了這個缺口。正如五四新文學對于國民民主意識覺醒所做的貢獻,《農民工之歌》對于農民工自身、對于抒寫當代的知識分子、對于整個社會的文明意識乃至價值觀的塑造都有著非同尋常的意義。

對農民工來說,詩歌里這種真切的描述、真摯的情感以及詩歌所引起的巨大反響,不僅讓他們感動、振奮,重獲存在感、價值感,而且正因為作者也曾是他們中的一員,他們又會有信任感、自豪感,并對未來充滿希望,這種潛在的影響還會波及到他們對下一代所持的教育觀念,因此意義深遠。對于知識分子特別是廣大的創作者而言,是“兩耳不聞窗外事”,還是熱切地關注現實,肩負起文化擔當,必將引起新一輪的思索;對于整個社會公民而言,是唯利是圖、唯“金”必拜,還是以尊重的心態、包容的心態關心農民工、尊重農民工,以及我們傳達出什么樣的價值觀給我們的下一代,都是值得三思的問題。什么時候,整個社會真正具有深切的人文關懷,真正去關注一個人的尊嚴和權利,而不是地位、金錢,什么時候我們才可以說,我們是真正的平等和文明了。正如龍應臺2010年8月1日在北京大學演講中說過的一段話:“我看一個城市的文明程度,就看這個城市怎樣對待他的精神病人,它對于殘障者的服務做到什么地步,它對鰥寡孤獨照顧到什么程度,我看這個城市怎樣對待所謂的流氓和民工。對我而言這是非常具體的文明的尺度。”6誠然,這段話切中了現實,文明、平等、信任正是當前社會所缺乏的,而《農民工之歌》的社會意義恰恰就在這里。

而創作者本人作為文化的引領者,價值觀的端正與否至關重要。具體說來,就是“為什么人”的問題,是為“己”還是為“人”,是為“個人”還是為“大眾”的問題,是擔當不擔當時代使命的問題,也是注重社會效益還是經濟效益的問題。在一定程度上,是寫作者人格和良知的顯現。尤其是在當前令人堪憂的情況下——諸多文藝作品在市場經濟大潮中迷失了方向,諸多寫作者以為了“盈利”不惜“媚俗”;還有一些玩起了“文字游戲”,那些有血有肉的人物和生活卻被忽視被遮蔽,這是文藝的悲哀,詩歌的沉淪。可是總有一些作品是帶著“血肉”的堅守,比如劉迅甫的《農民工之歌》等——他們才是文藝的脊梁和中流砥柱。而這點也是聶魯達所反復強調的:任何詩人的大敵,莫過于他自己沒有與同時代的最被忽視、最受剝削的人們找到共同語言的能力。這一點適用于一切時代和一切國度。7

三、“草根文化”的生命力——從“底層” 到“精英”

《農民工之歌》的一個獨特之處就是它的寫作姿態,簡而言之就是寫作者的平民立場、堅定的認同感和發自肺腑的平等意識。這是一場史無前例的嶄新的抒寫姿態,它不同于傳統知識分子“心懷蒼生”的高姿態,也不同于五四新文學知識分子依然高高在上的“啟蒙”姿態,更不同于當代一些作家“體驗生活”后的感動之作,這是一個曾經的農民工對整個農民工群體的描述和禮贊,有著自己刻骨銘心的生活經歷和情感體驗,因此一開篇就定下了強烈的情感基調,這是一個沒有親歷的詩人很難投入的,在有些詩如《早謝的花蕾》、《留守兒童的自白》、《家鄉的拐杖》等作品中,讀者甚至能感受到詩人內心強烈的疼痛感。顯然,《農民工之歌》巨大的感染力也得益于詩人與農民工的零距離姿態,《我是一棵小草》是農民工的自白,也可以看做是詩人劉迅甫的自傳:“我是一棵/路邊的小草/出生在饑荒的年代/經歷了風雨的洗淘……”。可以說,整部詩作記錄著農民工的生活,也記錄著詩人一路風雨兼行的人生足跡,寫農民工的悲喜也是寫自己的心跡,這部作品是文學也是人生。鮮活的生活細節、飽含血淚的內在體驗、悲憫的人文情懷、直指人心的力量,這正是《農民工之歌》真正的生命力所在,也是草根文化的生命力所在。

“草根文化”作為一種文化現象,已被眾多文化學者所關注。“一個獨特的群體/在詩歌的王國里崛起(劉迅甫《打工詩人》”),近年來,一些農民工作家、農民工藝術家等異軍突起,在各自的行業做出令人矚目的貢獻,有的還一度躋身所謂“精英”行列,參與頂層設計,成為不可忽略的文化大軍——正從被忽略的邊緣走向中心,從他者走向自我。

以詩人劉迅甫為例——可以追朔到上世紀六七十年代,出身農家,受過饑荒,當過兵,成為第一代農民工,多年生活在基層,在社會巨變中靠著非凡的毅力和不屈的堅韌硬是把命運一步一步改寫,“粗糙的手握著沉重的筆/豎起一面與命運抗爭的大旗”(劉迅甫《打工詩人》),從詩到書到畫,步步艱辛而精彩,堪稱傳奇。

“劉迅甫現象”是根植于大地的“草根文化”的典型現象。一個農民工詩人、藝術家走到今天,產生如此深遠持久的影響力,其源源不斷的生命力和活力是經得起時間和實踐雙重檢驗的。固然,一方面緣于社會民主的不斷發展,而更大一部分緣于自身的稟賦、極強的學習能力、敏銳的思維和悲天憫人的人文情懷,當然還有《老人與海》式的永不言棄的信念,這是苦難經驗賦予的財富,也是“草根文化”的價值所在——“最杰出的詩人乃是每日供應我們面包的人,也就是我們身邊的、不自詡為上帝的面包師。他們為了盡社會義務,炊事揉面、上爐、烘烤和每日送面包這樣一些既崇高又卑微的工作。”8我想聶魯達的這段話精確地闡述了“草根文化”的生命力之所在,希望之所在,未來之所在。

《農民工之歌》作為一部有多重內核的詩歌巨著,一部有里程碑意義的史詩,一部“在路上的圖騰和歌謠”(李小雨語),以其大胸懷、大氣魄、大感情、大手筆,抒寫著“農民工”這個大群體的生存和精神困境,以其深廣的悲憫情懷填補了當代文學作品現實關照的空白與不足——這正是它對于當代文學史的意義所在。正如著名作家畢飛宇所言,這個時代,我們缺少的不是才華,而是情懷,在中國社會這樣一個現實之下,中國的作家還是應該關注現實,更多地擁有現實情懷,“情懷不是一句空話,它涵蓋了你對人的態度,你對生活和世界的態度,更涵蓋了你的價值觀。”《農民工之歌》正是這樣一部置根于廣袤大地的高水準作品,它自然地將情緒、境界、思想、聲音和諧地融為一體(經受住這種考驗的詩歌并不多),有值得時代和人們“再聽的聲音”——正是在這個意義上,可以毫不夸張地說,《農民工之歌》代表了這個時代,揭示了這個時代寫作的宿命、生存的宿命、世界的宿命。

【1】潘洗塵:《多元性詩歌寫作的源頭活水》(《詩刊》2015年6月號上半月刊“詩學廣場”欄目)

【2】云山:《時代的圖騰民族的歌謠——劉迅甫紀實詩報告《農民工之歌》座談會綜述(《作家報》2012年12月10日“名家名作?研討”欄目)

【3】李犁:《真:詩與人生之王——評〈所有的傷痕都學會自己鼓掌〉》(《星星》詩刊2015年12期)

【4】聶魯達:《聶魯達散文選》(天津:百花文藝出版社,1987年,林光譯)

【5】劉迅甫:《農民工之歌》(北京:作家出版社,2012第五頁)

【6】龍應臺:《野火》(桂林:廣西師范大學出版社,2015年5月,第286頁)

【7】聶魯達:《聶魯達散文選》(天津:百花文藝出版社,1987年,林光譯)

【8】聶魯達:《聶魯達散文選》(天津:百花文藝出版社,1987年,林光譯)

美聯儲4月維持利率不變 但政策聲明偏“鷹派”

當地時間2016年3月29日,美國紐約,美聯儲主席耶倫在...

東方中文網:看東方 觀天下

東方中文網(http: dfzw net )簡稱東文網,是全...