澎湃:哈佛研討課正被帶往中國縣城高中

最后更新:2015-12-11 11:45:36來源:澎湃 劉泓

【編者按】

本文作者畢業(yè)于哈佛大學(xué)東亞系,目前是國內(nèi)專注于促進中國城鄉(xiāng)教育公平、改善中國欠發(fā)達地區(qū)教育資源的非營利性組織“PEER毅恒摯友”的秘書長、共同發(fā)起人,致力于將哈佛大學(xué)研討課帶到中國欠發(fā)達地區(qū)縣城高中。澎湃新聞邀請他在本文中分享這一經(jīng)驗。

說到研討課(seminar),受過高等教育的人或許都不陌生,在任何一所大學(xué)中,研討課都是常見的課程形式,但研討課所占比重和形式的多樣性在世界各地的大學(xué)中又有所不同。我在哈佛大學(xué)完成了社會研究的本科學(xué)習,又取得了東亞研究的碩士學(xué)位,由于屬人文類專業(yè)方向,研討課在我課表中占2/3。盡管大學(xué)一年級的入門課和通識課是以教授授課(lecture)為主,每周助教仍會帶領(lǐng)學(xué)生進行至少一小時的討論課(section),授課和討論課的時長比例大約在2:1到3:1之間。大二到研究生階段,我的課表中幾乎只剩下研討課了,人數(shù)少的研討課可能只有我與教授兩個人,人數(shù)多的達18人,但絕不會超過20人。每次課程雖然只持續(xù)2-3小時,但課前要求閱讀的材料卻從幾十頁到幾本書不等。盡管不同科目、不同教授所開設(shè)的研討課形式千差萬別,同一門課的不同課時也有多樣的參與形式,但所有研討課都有一個一以貫之的原則:學(xué)生在上課時必須參與討論。

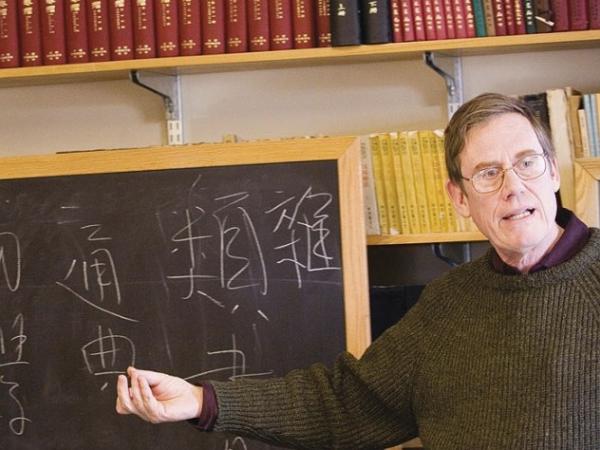

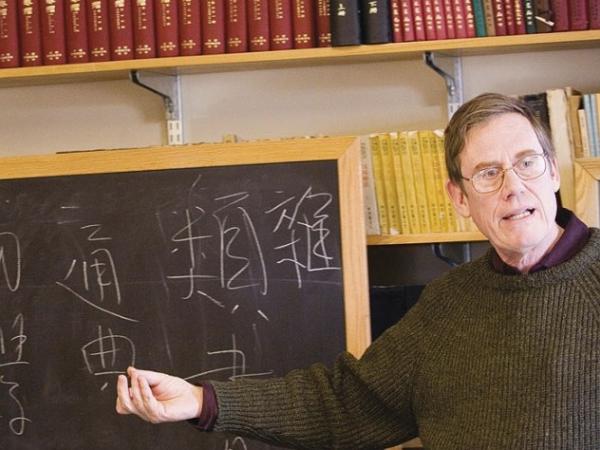

包弼徳(Peter K. Bol)教授

包弼徳(Peter K. Bol)教授

包弼徳怎樣給我們上宋明理學(xué)入門課程

2009年秋季,我在東亞研究碩士項目中,選了一門歷史學(xué)家包弼徳(Peter K. Bol)教授開設(shè)的宋明理學(xué)入門課。選課的10名學(xué)生都是本系的碩士生和博士生,每周討論三小時。討論內(nèi)容及形式依課程要求而變,前幾周的目的為梳理宋明理學(xué)基本文本:前兩堂課我們著重精讀了朱熹的《大學(xué)章句序》、《中庸章句序》和《大學(xué)章句》經(jīng)部的注解。課堂大量討論時間交給每位參加的學(xué)生來逐句梳理文義并依次翻譯成英文,字義上有疑惑則由學(xué)生提問,相互回答,最后老師再解答。印象比較深的是《中庸章句序》中所引“允執(zhí)厥中”四字,同學(xué)們就“中”字怎么理解提出了不同的翻譯:有人提議用“the middle way”, 有人提議用”the right path”——但最后我們采用的翻譯是”the mean”, 而整句譯為 “holdfast to the mean!”,簡單明了且無衍生意義。此類文獻早有經(jīng)典譯本——近期比較經(jīng)典的譯本可參考Daniel K. Gardner, The Four Books: The Basic Teachings of the Later Confucian Tradition (Hackett Publishing, 2007)——為何還需逐句由學(xué)生翻譯并就章句進行討論?包教授認為,這些看似基礎(chǔ)的內(nèi)容其實反而更值得研究生注意;連基本字義和語法都理解有偏差,如何進一步探討義理或歷史價值?所以,在理解字義的基礎(chǔ)上教授允許我們展開延伸討論,但如果偏離文本太遠,或一個話題已經(jīng)被討論透徹,教授會很快將討論帶回文本本身。

課程中期,授課內(nèi)容偏重于相關(guān)學(xué)術(shù)專著,而我們的課堂任務(wù)除了討論前人論述以外,也包括如何何撰寫學(xué)術(shù)評論(review)的基本學(xué)術(shù)訓(xùn)練。我研讀了Hilde de Weerdt的專著Competition Over Content (Harvard University Press, 2007),并就作者如何將布迪厄( Pierre Bourdieu)的場域(field)理論運用到南宋中期的科舉、書籍出版和書院體系中撰寫了800字評論。由于選材從文言精讀轉(zhuǎn)換成了整本專著的泛讀,討論形式更注重每個學(xué)生對作者論點及論據(jù)的細節(jié)討論,也包括對整個宋明理學(xué)研究領(lǐng)域方向的一些見解。比如,我們就de Weerdt書中對永嘉學(xué)派與朱熹的“道學(xué)”對如何幫助學(xué)生準備科舉考試的立場進行了深度探討。

課程第三階段,包教授為了梳理宋明理學(xué)與地方史的關(guān)系,將學(xué)生分為四組研讀宋元之間婺州地方(今浙江金華)的士人著作,并匯報此人的思想特征。我們組研讀的是蘭溪吳師道的《禮部集》選章,在報告中就其道學(xué)志向與仕途的矛盾進行了梳理。

課程最后階段,每名學(xué)生分享和點評了自己準備撰寫的學(xué)年論文選題及基本論點。我的選題是宋濂的史學(xué)與道學(xué)。后來,我在這篇學(xué)期論文的基礎(chǔ)上完成了自己的碩士論文。

在四個階段內(nèi),討論也并非完全由學(xué)生作為主體,教授也時常參與其中。對于有確切答案的問題(closed questions,比如梳理文義中的一些基本文言文語法問題),教授一般會直接對發(fā)言者點評;對于開放性話題(open question),教授會給學(xué)生一定的自由度進行交互式討論,但在需要時會介入并進行引導(dǎo),避免明顯的方向性錯誤。作為協(xié)調(diào)者,教授有絕對的權(quán)威;討論的方向需符合教授的課程設(shè)計。也就是說,討論的形式取決于所選話題及材料,而它們?nèi)Q于教授的整體授課設(shè)計。

怎樣才是好的研討課?

好的研討課一定取決于教師和學(xué)生雙方的配合。對學(xué)生的要求無需多言:上課前需完成相應(yīng)的閱讀材料,完成布置好的報告,做完要做完的作業(yè)。為了準備一周三小時的某門研討課,可能需要花費一整周或更久的時間閱讀專著、準備報告。低年級的研討課往往是作為大課的研討小組進行,由助教帶領(lǐng)。雖然助教缺乏教授那般的權(quán)威,但同樣可以通過將研討課參與作為評分標準之一等方法來確保學(xué)生按時完成課前要求。完成課前閱讀不等于有質(zhì)量的討論。很多研討課會要求學(xué)生在上課前完成一篇約一頁紙的閱讀反饋(response paper):它不是對所讀材料的概述,而是要求學(xué)生提出自己的問題并根據(jù)閱讀的材料進行回應(yīng)。但是,要確保討論具體的課堂討論效果,我們必須追問:課前布置了什么樣的材料?材料之間的關(guān)聯(lián)性是否明顯?在課堂進行中教師是否有能力對材料進行深入淺出的引導(dǎo)?在討論跑題或陷入僵局時,教師是否有能力回歸正題?教師如何安排時間,確保除了開放性問題的討論之外能完成基本知識點的傳授?

這些問題的答案都指向兩點:教師的課程設(shè)計和課堂調(diào)度。一份好的課程大綱(syllabus)可清晰體現(xiàn)課程設(shè)計。一般來說,課程大綱會明確寫明課程介紹、授課目標、所需準備、每節(jié)課的詳細安排、需閱讀的材料、要交的作業(yè)及評分標準。其中,對討論課至關(guān)重要的閱讀材料會布置得非常詳細;推薦閱讀材料也不會簡單在課程大綱的最后羅列書名,會在每周或者每節(jié)課的欄目中詳細標明整本書或相關(guān)章節(jié)。討論所需材料一般會有詳細標注,確保參與討論的每名學(xué)生都能明確完成任務(wù)。在課堂調(diào)度方面,教師會根據(jù)課程設(shè)計中對本節(jié)課所設(shè)計的教學(xué)目標進行衡量,分配討論時間。在討論問題的過程中,部分的時間可以用來回答有確切答案的問題,點到知識點即可;需要闡釋的部分可以提出開放式問題留給學(xué)生足夠的發(fā)揮空間。

教師也在隨時調(diào)整自己的三重身份:授課者(didactic pedagogue)、引導(dǎo)者(coach)和研討協(xié)調(diào)者(seminar coordinator)。其中,授課者和引導(dǎo)者的身份不容忽視:研討課不代表課堂的每一分鐘都留給討論,還有足夠的時間留給授課以及針對學(xué)生發(fā)言或報告進行目標明確的引導(dǎo)。我們常用來描述研討課的蘇格拉底教學(xué)法(Socratic Method)并不是一個完全開放式的研討協(xié)調(diào)方法。它預(yù)設(shè)了答案:教師如蘇格拉底所描寫的“接生婆”一般通過一輪又一輪的詢問來得到正確答案。它體現(xiàn)了教師作為引導(dǎo)者的作用。大三時我有幸參與到我們社會研究專業(yè)的創(chuàng)辦者之一斯坦利·霍夫曼(Stanley Hoffman)最后一次開設(shè)的二十世紀法國思想研討課。霍夫曼教授就非常擅長使用蘇格拉底教學(xué)法,并自由地在教師的三重身份中轉(zhuǎn)換,帶我們走進薩特、波伏娃、雷蒙·阿隆、加繆和西蒙娜·韋依的思想世界。

無論是課程設(shè)計還是課堂調(diào)度,經(jīng)驗都極為重要。討論課推行不易往往源于教師經(jīng)驗的不足。對于哈佛文科類的研究生來說,授課技巧的培訓(xùn)也是學(xué)術(shù)訓(xùn)練的必要部分。在部分研究生級別的研討課中,教授會帶領(lǐng)學(xué)生探討如何教課,也會帶學(xué)生思考如何設(shè)計課程,包括如何進行閱讀材料的篩選。比如,沈艾娣(Henrietta Harrison)教授的近現(xiàn)代中國史研讀課中,學(xué)生們深入討論了鴉片戰(zhàn)爭前后史料的選材、二手文獻的選擇等。宋怡明(Micahel Szonyi)教授的地方文獻課也在結(jié)課前和同學(xué)們共同探討了選材和課程結(jié)構(gòu)的合理性。有意識地針對課程設(shè)計和授課進行討論是學(xué)術(shù)訓(xùn)練的一部分。

博士生在資格考試順利通過后除了需做助教帶領(lǐng)大課的討論環(huán)節(jié)以外,也有機會設(shè)計本科討論課。比如政治系、社會研究等專業(yè)的大二、大三必選專業(yè)研討課(tutorial)中,就有部分的課程是由博士生開設(shè)的。無論是作為助教還是授課教師,研究生的授課都會被學(xué)生評價。此評價會在未來求職方面起到一定作用。簡單來說,設(shè)計和調(diào)度的經(jīng)驗都是作為學(xué)術(shù)訓(xùn)練的一部分,在研究生階段逐步實踐而成的。雖然各科目的研究生未必有專業(yè)的教育學(xué)背景,但卻有充沛的實踐空間。我們社會研究系最為重要的社會理論思想史研討課每周四小時課時就平均分配給了教授的大課和博士生助教負責的討論課;這門課的精讀、研討、論文撰寫都是由助教負責的。帶領(lǐng)研討課的經(jīng)驗對助教的提升是顯著的:在上政治系曼斯菲爾德(Harvey C. Mansfield)開設(shè)的古典政治哲學(xué)課程時,我們見證了助教從第一次帶領(lǐng)討論課到獨立設(shè)計課程的成長。這名助教開設(shè)了以柏拉圖政治哲學(xué)為中心的政治系大三專業(yè)研討課。

我們怎樣把哈佛研討課帶給中國縣城高中的學(xué)生?

我們怎樣把哈佛研討課帶給中國縣城高中的學(xué)生?

只要我們能明確意識到課程設(shè)計、課堂調(diào)度,以及相關(guān)的教師經(jīng)驗積累之重要性,實施研討課便并不復(fù)雜。它的可適用性并不局限于高等教育。在過去的八年來,我們就是抱著這種信念,以公益形式將研討課帶給了數(shù)千名中國縣城高中的學(xué)生。我們通過給大學(xué)生及研究生志愿者提供詳細的課程設(shè)計、授課技巧培訓(xùn),讓他們可以設(shè)計一門自己的研討課,并在夏令營及冬令營開設(shè)這些課程。有些內(nèi)容源于志愿者上過的大學(xué)課程,諸如《古典詩歌鑒賞》、《生活中的博弈論》、《身邊的營養(yǎng)學(xué)》、《西方政治哲學(xué)入門》等等。有些則更具有青年色彩,比如《卡通中的美學(xué)》、《趣味物理學(xué)》等等。

在高中所開設(shè)的研討課和本科、研究生級別的研討課是有明確區(qū)別的:首先,在課程的目標上需要做出一定的調(diào)整。大學(xué)的研討課往往是以深入研究話題為目標,而針對高中生,因為授課內(nèi)容對他們來說大多數(shù)是新知識,多涵蓋入門內(nèi)容、深入淺出會更好。

其次,在閱讀材料的選擇上需考慮高中生的閱讀水平。雖然研討課應(yīng)達到一定的拔高效果,但是不宜布置大量的理論性文章。《如何閱讀一本書》的作者莫提默·J.·艾德勒教授就曾在其K-12經(jīng)典閱讀項目The Paideia Program中提到,中學(xué)階段的研討課可布置虛構(gòu)性文章全文,讓學(xué)生更為有效地理解一本小說故事的完整性;但針對描述性及理論性文章時,則只應(yīng)布置選章。

再者,課堂調(diào)度方面的比重需調(diào)整,留更多的時間給教師授課,并在討論時間安排不同的活動(比如分組討論,小組作業(yè),適當?shù)牟牧暇x以及視頻放映)。從我們的經(jīng)驗來看,在縣城高中推行研討課的最好方式是:首先,確保其內(nèi)容不和語文、數(shù)學(xué)等主課產(chǎn)生沖突;其次,讓學(xué)生能帶著明確的,可產(chǎn)出的任務(wù)來進行學(xué)習,也就是基于項目的學(xué)習(project-based learning)或研究性學(xué)習。項目的方式可以根據(jù)課程不同進行調(diào)整:比如,《西方政治哲學(xué)入門》的要求是小論文,而《身邊的營養(yǎng)學(xué)》的要求是針對縣城知名小吃的營養(yǎng)成分進行調(diào)查。通過設(shè)置任務(wù),學(xué)生對于學(xué)習會產(chǎn)生明確的目標。在相對活躍的環(huán)境下,學(xué)生能主動產(chǎn)生對知識的好奇心,利用課上的討論時間和教師及同學(xué)進行互動,再利用課下的時間完成形式多樣的任務(wù)。

對于本科生和研究生來說,研討課是一種需要教師和學(xué)生深度配合的授課形式,其目標是為了幫助學(xué)生深度理解知識,以此為基礎(chǔ)開展研究。對于大學(xué)以下的實踐,它的目標不再是為了促進研究,但也具備相同點;我們不是為了討論而討論,而是為了更好地服務(wù)學(xué)生,讓他們學(xué)會主動學(xué)習的方法。深度配合的關(guān)鍵在教師設(shè)計、調(diào)度和經(jīng)驗的積累。我們不能只談?wù)撗杏懻n實施的難易程度,而應(yīng)討論,如何將相關(guān)的培訓(xùn)納入學(xué)術(shù)訓(xùn)練的體系,教師培訓(xùn)的體系,提供更多的空間讓授課者成長。

熱點推薦

推薦閱讀

中美海軍大西洋首演 基于《海上意外相遇規(guī)則》

當?shù)貢r間11月7日上午10時,中美海軍聯(lián)合演練在梅波特...

頭條閱讀

東方中文網(wǎng):看東方 觀天下

東方中文網(wǎng)(http: dfzw net )簡稱東文網(wǎng),是全...