法治周末:未來慈善組織間競爭將成常態

最后更新:2016-08-11 20:17:58來源:法治周末

3月16日,北京,第十二屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行閉幕會。《中華人民共和國慈善法(草案)》表決結果。

原題:未來慈善組織間競爭將成常態

訪中國公益研究院院長王振耀

這樣就不再像是過去的身份制,你一旦擁有公開募捐資格就永遠擁有,現在更多的需要依靠慈善組織的信譽,這為慈善組織創造了更有利的發展條件,但也伴隨著競爭和挑戰

法治周末見習記者 王京仔

9月1日,《中華人民共和國慈善法》(以下簡稱慈善法)將正式實施。近期,民政部動作頻頻,為落實慈善法的實施進行各項準備工作。

7月15日,民政部關于慈善組織認定辦法(征求意見稿)公開征求意見;20日,民政部開始遴選首批慈善組織互聯網公開募捐信息平臺;29日,民政部公開征求關于慈善組織公開募捐管理辦法(征求意見稿)的意見;3天后,民政部又發布了社會團體登記管理條例(修訂草案征求意見稿),而此前,民辦非企業登記管理暫行條例和基金會管理條例早已提上了修訂議程。

慈善法實施前夕,民政部為何密集出臺相關配套政策?政府在制定過程中如何把握平衡?慈善組織又要如何面對新的挑戰?法治周末記者為此專訪了長期從事公益事業的中國公益研究院院長王振耀。

建立完整的配套體系很有必要

法治周末:慈善法9月1日即將實施,民政部近期密集出臺相關政策文件,你認為在正式實施之前民政部是否應該盡可能的建立完善相關配套措施?

王振耀:從政府要求和法律實施標準來說應該這樣,無論中央還是地方都應當盡可能地建立完整的配套體系。法律都要實施了,就要把能想到的先做起來,想不到的、在之后遇到的矛盾,那就以后再進行修訂完善。

法治周末:“三大條例”都根據慈善法的要求進行相應的修訂工作,民政部也在制定慈善組織認定辦法,對于慈善組織取消了“雙重管理制”,這對于以往實踐中慈善組織尤其是草根組織登記難的問題能否解決?

王振耀:現在就很容易了,一方面是沒有了主管單位,另一方面是在縣級民政部門就可以進行登記。以基金會登記為例,過去需要部、省級民政部門批準,那太難了,而現在法律規定縣民政局就可以批準。所以將來,無論是基金會,還是其他類型的慈善組織的登記注冊一般會容易得多。

公開募捐取消了身份制,靠信譽

法治周末:慈善法開放了公開募捐權,民政部公布的慈善組織公開募捐管理辦法(征求意見稿)也對公開募捐資格的認定條件、程序等作了相關規定,那是否會對難以申請公募資格的非公募基金等組織的募捐活動帶來限制?

王振耀:今后發起公開募捐實行備案制,等于取消了公募和非公募的區別。這實際是與國際接軌,今后基金會不再有公募非公募之分,只要成立一定的期限,具備一定的資質,就可以備案發起募捐。從廣州的經驗來看,也不只基金會,其他慈善組織也可以申請募捐。這樣就不再像是過去的身份制,你一旦擁有公開募捐資格就永遠擁有,現在更多的需要依靠慈善組織的信譽,這為慈善組織創造了更有利的發展條件,但也伴隨著競爭和挑戰。

法治周末:那政府是否需要對公開募捐的規則進行詳細的統一要求?

王振耀:根據國際經驗,公開募捐也不是隨意的,備案后對于時間、地點、募款方式等都會有要求。對這些進行規范,在大體框架下比較自由的募款,這樣更好,也是對于國際經驗的借鑒。

但是進一步具體的規定就不可能有統一的標準,因為今后各縣民政局就可以進行批準,具體的地點、時間等中央是不可能進行統一規定的,各地應根據當地實際作出時間、地段等的安排。所以,今后的規定得多樣化。

法治周末:公開募捐的形式中肯定了互聯網平臺,目前,民政部正在遴選首批慈善組織互聯網公共募捐信息平臺。但慈善法中并未對選擇標準、程序等進行詳細規定,你認為是否需要出臺相關的配套規定?

王振耀:就我了解,民政部正在出臺相關的規定。我認為這次遴選就是一次很好的嘗試,應該要先做起來。

但互聯網募捐乃至全世界都是一個新挑戰,隨著技術的發展,將來的募捐方式,尤其是年輕人的活動方式遠不只平臺。所以,隨著各式各樣現代技術的發展,這個政策也應該逐步調整,及時跟進社會新發展,不斷進一步規范。由于我們缺乏經驗,開始階段法律不可能有多具體的規范,但隨著好的經驗的累積,會不斷改進完善。

民政部得到巨大授權,也承擔著巨大責任

法治周末:慈善法規定了慈善信托屬于公益信托,且將未規定事項規定適用信托法,但此前我國的公益信托一直未真正展開,若要為落實慈善信托創造環境,是否也要對信托法進行相應的修訂,或指定其他的實施政策?

王振耀:據我所知,政府有關部門,如民政部、銀監會等都對慈善信托很關注。過去公益信托沒有發展好是因為沒有主管單位,誰也不管;而慈善信托則明確指明了民政部門為主管單位。那這就是民政部門的責任,法律實施后會面臨很大的挑戰,如果法律難以落實,民政部門就要承擔責任。因此,我相信民政部門會敦促相關的法律、措施盡快配套。

法治周末:慈善法明確了慈善組織享受稅收優惠被視為一大福音,但也有聲音指慈善法的規定過于原則,缺乏明確的實施細則,對此你怎么看?

王振耀:一部法律當然需要有各項嚴格的細則,但慈善法相較于過去許多法律已經前進了一步,一百多條規定已經相當詳細,并不是那么抽象。但是,一部法律在實際中進入操作過程時,都還需要有關行政部門出臺相關具體措施和標準。

慈善法9月1日即將實施,沒有拖延的余地,其中有二十多條涉及民政部,將主管責任明確給予了民政部門,而不像過去不說明責任人。民政部門在得到巨大授權的同時,更承擔著巨大的責任,直接具體的點名相關部門,在實際上非常有利于法律的貫徹執行。我相信這部法律的實施不會像過去那么原則、抽象、推諉。

草根組織要“長成”專業化、行業化

法治周末:慈善法還規定了政府購買服務等促進措施,但以往這些資源可能更多地流向帶有官方背景的組織,草根慈善組織獲取資源難,對于這一問題你認為如何解決?

王振耀:多年來草根組織長大的不多,我是多次呼吁不贊成草根組織的提法的。慈善法規定的包括購買服務等,就要求這些我們過去稱為“草根”的組織既要更專業化,也要行業化。

我和有的民政部門人員討論這一問題時,他們也苦惱極了。現在很多“草根”組織都用一個社工,采購老年、兒童、殘疾人、精神病人(的服務)都是他,各式各樣的服務都是同一人,而他們往往是小組織委托的,這能實現專業化、行業化嗎?政府購買服務等難以落實,一方面是采購困難,另一方面民政局落實這些采購也很困難。

所以,這要求大家不能只要求政府越來越公平,小組織不實現專業化和行業化,天天說“草根”,政府無法向你購買。隨著慈善法的貫徹,“草根”和官辦之別的概念恐怕會有很大突破,不是以身份認定,而是以專業度、服務能力競爭。

這就要求小組織要更多地學習,進行咨詢培訓,迎接新挑戰。慈善法實施之后我認為是全社會的學習過程,都不能輕松,其實我們的民間組織、慈善組織要提升不能光靠政府,我一直提醒大家,到考驗我們自己的時候了。

政府和民間都有個度要把握

法治周末:慈善法規定了公募基金的年度管理費用標準,同時,將公募基金以外的慈善組織的年度支出和管理費用的標準制定權,交由民政部、財政部等,您認為民政部等是否有必要出臺相關政策對此進行規定?

王振耀:可以(出臺),但是也不用。大家都明白全世界的基金會分為運作型和資助型,在實踐中,許多進行兒童、養老慈善的基金會成本很高,按照簡單的計算方法可能達到80%至90%。對于他們要繼續進行該怎么辦,并不適宜進行輿論討論和公開規定,因為在大家缺乏經驗的情況下大眾難以理解。現在,只能按照法律規定的,特殊情況授權民政部處理,超過標準向民政部門報告,向社會作出專業性解釋就行。

但我估計再摸索3至5年,隨著經驗的積累全社會就能統一認識,區分清楚運作型和資助型,到那個時候再作出更具體詳細的規定會更好。

法治周末:慈善法的運行需要相關配套政策來激活,但又要避免政府對于慈善組織和活動干預過多,政府究竟應如何來把握這個度?

王振耀:我覺得現在不能再說度了,法律已經將度說的很清楚了。政策問題需要社會和政府兩方面來把握,不能僅僅要求政府。政府和社會其實反映了法律(落實)的兩方面,政府要求按照現在的體系來進行治理,社會要求政府把各種各樣的規范建立起來。目前其實兩方面的意見都照顧到了,現在需要的是政府和社會在貫徹法律的過程中,通過積極的對話,形成一種互動機制。別都說是政府的度的把握問題,其實民間也有個度的把握問題。

熱點推薦

推薦閱讀

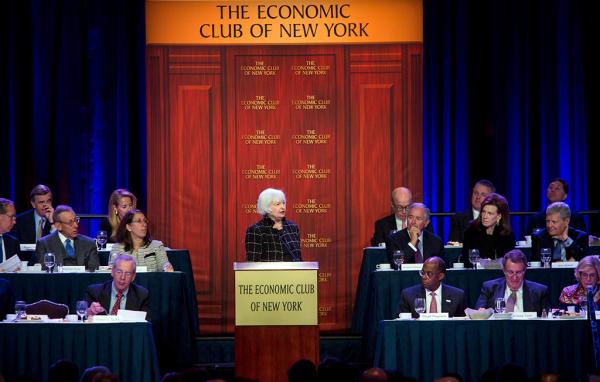

美聯儲4月維持利率不變 但政策聲明偏“鷹派”

當地時間2016年3月29日,美國紐約,美聯儲主席耶倫在...

頭條閱讀

東方中文網:看東方 觀天下

東方中文網(http: dfzw net )簡稱東文網,是全...